プリント基板の設計は、

CAD上で問題なく設計できていても、

それが正しい設計とは限りません。

実際には、基板製造や実装の工程を考慮した設計ができていないと、

試作段階で不具合が発生したり、

量産時に手直しが必要になったりするケースが発生します。

プリント基板設計に長く携わってきたベテラン設計者であれば、

その経験や知識から自然に対処できる設計上のポイントも、

若手設計者の方が基板設計に取り組む際には

見落とされてしまう重要なポイントがいくつかあります。

そこで今回は、特に若手設計者の方に向けた

「基本だけど、見落とされやすい基板設計の3つのポイント」

について具体的に解説いたします。

見落とされやすい基板設計の3つのポイント

ポイント①:部品の極性が明示されていないことで発生する逆実装を防ぐ

コンデンサ、ダイオード、LEDなど極性部品は、

基板上で向きが明確になるようにする必要があります。

極性部品の向きが不明確の場合、

実装工程で部品が逆に搭載されてしまうことがあります。

対策としては、基板のシルクに

ダイオードの場合は、カソード側には線を入れる、

電解コンデンサはプラス側に「+」を明記するなど

が挙げられます。

また、高密度実装など、部品を詰めて配置した場合、

シルク(部品の外形や極性マーク)が

隣のパッドに重なってしまうことがあります。

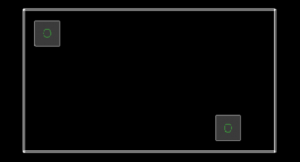

特に下記のように1ピンを示すシルクがパッドに重なっていた場合、

基板製造時に消えてしまう可能性があります。

1ピンや、極性の向きを示すシルクが消えてしまうと、

部品実装時に向きの判別が出来ず、逆実装に繋がってしまいます。

図1.シルクとパッドの重なり

そのため、極性のある部品は1番ピンや極性を示すシルクが重ならないように、

下記のようにスペースを確保した上で配置を行う必要があります。

図2.シルクとパッドの重なりの対策例

極性部品の向きを分かりやすくすることで、

実装不良やリワーク発生を防止し、

無駄なコストや手間をかけずに部品実装を行うことができます。

ポイント②:部品と基板端との距離を十分に取り、無駄な工数の発生を防ぐ

部品と基板端との距離が短すぎると、

マウンタでの実装ができず、後付けでの対応となり、

工程が増えてしまいます。

また、マウンタでの実装ができない場合、

手作業での実装となるため、

工数がかかる可能性があります。

そのため、一般的には、部品と基板端との距離は5mm以上空けるようにします。

基板端と部品の距離が1㎜などどうしても近づける必要がある場合には、

「捨て基板」を追加して対応します。

捨て基板を追加することで、

基板面積が増えるためコストがかかるという点がありますが、

品質を安定させることが可能です。

ポイント③:基板内の認識マークを非対称に配置し、基板の誤認識を防ぐ

実は意外と見落とされがちなのが、

基板内の認識マークです。

基板に部品を自動で実装する際、

マウンターはカメラで基板の位置を認識します。

この基準となるのが認識マークです。

この認識マークは、特に捨て基板が無い場合や、

小型・高密度の基板で、部品配置スペースが限られている場合などで

製品内に入っていないことがあるので、注意が必要です。

また、認識マークを配置する際には、下記のように

左右非対称になるように配置することに注意が必要です。

図3. 基板内の認識マーク

仮に認識マークが左右対称で、

マウンタへの投入方向を180°間違えてしまった場合、

基板が誤って認識されてしまいます。

認識マークの位置が上記のように左右非対称であれば、

基板を投入した時点で マウンタの認識が取れず、

間違いに気づくことができます。

まずは認識マークに見落としがないかを確認し、

その上で左右非対称になっているかを確認して、

設計を行う必要があります。

プリント基板はアート電子までお任せください!

今回は、見落とされがちな設計項目として、

特に押さえて頂きたい3つのポイントを解説いたしました。

ここで押さえて頂きたいのは、

その後の製造工程を考慮した上で設計を行うことで、

品質向上やリードタイム削減を実現できるということです。

当社では、プリント基板に精通したエンジニアが

設計に問題ないかどうかをモノづくりの視点からサポートしています。

各種基板の回路設計やパターン設計、試作実装から量産まで

構想・仕様さえお聞かせ頂ければ

設計・調達業務をすべてお任せ頂くことも可能です。

プリント基板の開発に関するお悩みは、

お気軽にアート電子にご相談ください。

また、当社ではその他の多数の技術情報をWEBサイトにアップしていますので、

ご興味をお持ちの方はぜひご一読頂ければと思います。

プリント基板のアート電子株式会社

〒433-8104 静岡県浜松市中央区東三方町23-5 アートテクノ会館

プリント基板のアート電子株式会社

〒433-8104 静岡県浜松市中央区東三方町23-5 アートテクノ会館