プリント基板を設計する上で、

「プリント基板の温度はどれくらい上昇するのか」

「温度上昇を抑えたいけれど、銅箔厚やパターン幅はいくつにしないといけないのか」

といったことは、基板設計者が悩むポイントかと思います。

特にパワー系基板では、電流値が大きいため、

わずかな設計条件の違いで温度上昇が大きく変わることがあり、

放熱設計を誤ると、発熱によって、電子部品を含む

基板の故障や寿命低下を招くおそれがあります。

以前、銅箔厚が35[um]の基板で、許容温度上昇を10℃とした場合に、

「基板の温度上昇を抑えるパターン設計の考え方」として、

どれくらいのパターン幅を設定すればよいのかをご紹介いたしましたが、

上述の通り、導体の断面積や電流値などの設計条件によって、

基板の温度が10℃だけでなく、

20℃・30℃・40℃・・・と上昇する場合もあります。

そこで今回は、

基板の温度上昇と電流値の関係について、

具体的な計算式をふまえながら解説いたします。

基板の温度上昇と許容電流の関係

プリント基板の許容電流は、導体の断面積(配線幅×厚み)と、温度上昇によって決まります。

この許容電流は、IPC-2221の式を用いて、基板の温度上昇から許容電流を求めることができます。

Ⅰ:許容電流(A)

A:導体の断面積(mil²)

※1mil=0.0254mm

ΔT:温度上昇(℃)

K:係数(外層:0.048、内層:0.024)

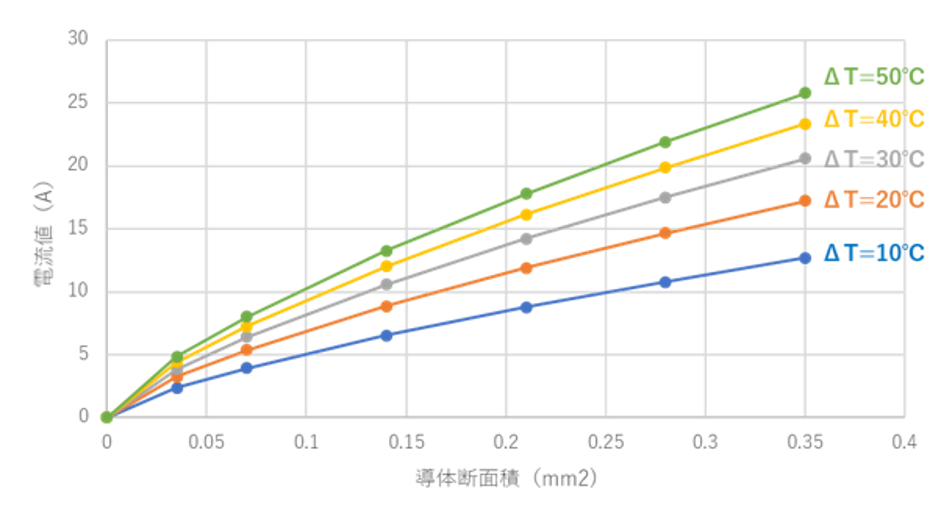

上記の式を用いると、例えば、銅厚35μmに対して配線幅1~10mmとした場合、

外層の断面積、温度上昇と電流値の関係は下記のようにまとめることができます。

表1. 銅厚35μmの断面積・許容温度上昇・電流値の関係(当社まとめ)

図1. 銅厚35μmの断面積・許容温度上昇・電流値の関係グラフ(当社まとめ)

内層の場合は、係数Kが外層の1/2となるため、

上記の電流値の1/2の値となります。

また、今回は、銅厚35μmの例をご紹介いたしましたが、

銅厚が70μm・105μmの場合は、断面積が0.725乗となるため、

銅厚が35μmでパターン幅が同じ場合と比較して、

それぞれ約1.65倍、約2.22倍の電流を流すことができます。

本計算式を用いる際の注意点として、上記の計算式(IPC-2221)の適用範囲は、

外層・内層の場合それぞれ電流35A(外層)、17.5A(内層)

温度上昇は10℃~100℃が目安となります。

但し、上記計算式はあくまで近似式であり、

周囲温度、基材、回路配置、VIA配置などの条件

によっても変化するため注意が必要です。

IPC-2152による計算でより高い精度で計算が可能

ここまでIPC-2221の計算式をご紹介いたしましたが、

より精度を高めるために、IPC-2152に基づいた計算が行われます。

IPC-2152では、周囲温度、基材、銅の厚さなど、

複数の要因を考慮した複雑な計算を行っています。

この計算は複雑化しているため、

自動計算ツールやアートワークCAD内臓の計算機能が使用されます。

但し、最終的な製品設計・製造を行う際には、

上述の自動計算ツールなどをご活用して頂いた上で、

熱シミュレーションや試作機で電流と温度上昇を実測するなど、

品質を確認することが不可欠です。

放熱基板は、アート電子までお任せください!

アート電子では、お客様のスペックに合わせた

最適な基板仕様選定と回路設計・パターン設計を、

放熱基板に精通した当社エンジニアがサポートしています。

高品質な放熱基板に関する設計ポイントなどもご紹介しており、例えば、

「放熱性を上げつつもコストを抑えた製品を実現するためのポイント」や

「スピーディに高品質な放熱基板を設計するためのポイント」など

実績とノウハウをもとにした、

より品質の高い製品を実現するための

ご提案も行っており、構想・仕様さえお聞かせ頂ければ

設計・調達業務・シミュレーションなど全てお任せ頂くことも可能です。

放熱基板の開発に関するお悩みは、

お気軽にアート電子にご相談ください。

プリント基板のアート電子株式会社

〒433-8104 静岡県浜松市中央区東三方町23-5 アートテクノ会館

プリント基板のアート電子株式会社

〒433-8104 静岡県浜松市中央区東三方町23-5 アートテクノ会館