EMS試験で想定外の誤動作が発生した場合の主な原因として、

「配線間の位相ずれ」や「特性インピーダンスの不一致」

などがよく挙げられます。

こうしたイミュニティ対策における問題は、

設計段階のちょっとしたミスから生じ、

後から対策を講じるのが難しい領域です。

イミュニティ対策は次の2つの考え方に整理できます。

・イミュニティ対策のために、どう設計を行うか

・外部ノイズによる影響を受けた場合、どのように影響を抑えるか

どちらも重要ですが、再設計などの手戻りを防ぐためには、

初期段階で「ノイズを受けにくい設計」を行うことが最も重要です。

そこで今回は、「イミュニティ対策における基板設計のポイント」と題しまして、

ノイズに強いプリント基板を実現するための、

具体的な設計ポイントについて解説いたします。

ちなみにイミュニティとは?

ノイズ対策は、「エミッション対策」と「イミュニティ対策」の

2つに分けることができます。

エミッション対策とは、機器から外部へ放出される不要なノイズを低減し、

機器がノイズの発生源とならないようにするための対策です。

一方、イミュニティ対策は、外部からノイズを受けても、機器が誤動作したり、

破壊されたりしないようにするための耐性を高める対策です。

つまり、エミッション対策はノイズを出す側の対策、

イミュニティ対策はノイズを受け取る側の対策になります。

このイミュニティ対策は、外部からの予測しにくいノイズ(静電気、サージ、電磁波など)

への対策であり、自機から出るノイズを抑えるエミッション対策と比較して、

対策の難易度が高いとされています。

設計段階のわずかなミスが、イミュニティ対策に影響を及ぼしやすく、

後からの修正が難しいため、設計段階での対策が不可欠です。

イミュニティを抑える基板設計のポイント

イミュニティ対策を考える上では、

部品単体のノイズ対策と基板設計全体のノイズ対策の

両方を意識することが前提ですが、

基板設計においてパターン配線で重要になるのが

信号ライン、電源ライン、グランドの取り方などが挙げられます。

その中で高速の伝送に使用される配線で特に重要になるのが「差動信号」です。

差動信号は、2本の信号線で逆位相の信号を伝送し、

その差電圧を受信側で読み取る方式です。

つまり、2本の線に同じノイズが乗っても、

受信時にノイズが打ち消しあう仕組みになっています。

そのため、差動信号は

・ノイズが乗っても互いに打ち消すため、外部ノイズの影響を受けにくい

・高速信号でも安定した通信品質を保てる

・信号振幅を小さくできるため、消費電力を低減できる

といったメリットがあります。

こうした理由から、

高速・高周波が求められる基板では差動信号が採用されます。

差動信号は上述のようにメリットが多い一方で、

配線時には下記の設計ポイントを押さえる必要があります。

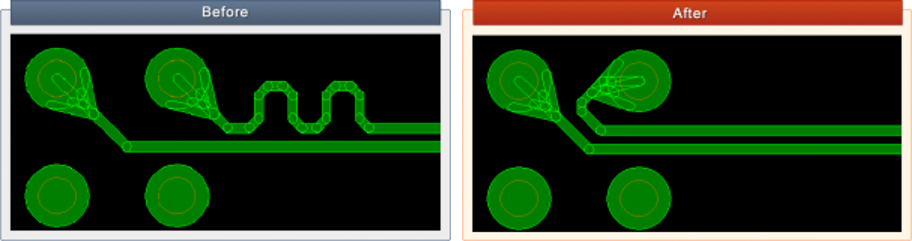

ポイント①:等長配線を行い、位相ズレを防ぐ

2本の信号線の長さが異なると、信号の到達タイミングがずれ、

位相差が生じてノイズ除去効果が低下します。

そのため、等長配線を行うことが基本です。

但し、等長配線を行う場合、下記のようにできるだけ

パターン間隔を保った上、送信側で配線長を合わせておくことです。

これはパターン間隔が変化すると、特性インピーダンスが乱れ、

ノイズや反射を引き起こすためです。

図1.等長配線の例

したがって、設計段階で配線間隔を一定に保ち、

インピーダンスコントロールを行うことが重要です。

ポイント②:インピーダンスを合わせ、反射ノイズを防ぐ

受信前の信号整合性を確保するため、

受信側で差動ペアの特性インピーダンスを揃えることが重要です。

不一致がある場合、反射ノイズや信号劣化の原因になります。

したがって、受信ICの直前など、配線の終端に、

その配線の特性インピーダンスと同じ抵抗を接続します。

ポイント③:高周波信号ではビアや急カーブを極力避ける

配線カーブが多いと、

内外周で配線長に差が出て位相ズレが発生します。

特に高周波の場合は、このわずかな位相差が、

信号周期に対して無視できない割合となり、

受信側での信号識別が困難になります。

また、高速信号の場合、ビアが特性インピーダンスの不連続点となり、

信号品質を劣化させる要因となるため、できるだけ同じ層で配線をします。

隣接層がリファレンス層でスリットなどがあるとインピーダンスが不連続となります。

もちろん、ビアが必要な場合もありますので、その際はスタブ除去など、

ビアの構造自体を高速信号向けに最適化する設計が求められます。

上述のビアや急カーブは、

一本の信号線でも反射ノイズが発生するなどの影響がでますが、

差動信号の場合は、電圧差で信号を認識するため、

特にその影響が出やすいため注意が必要です。

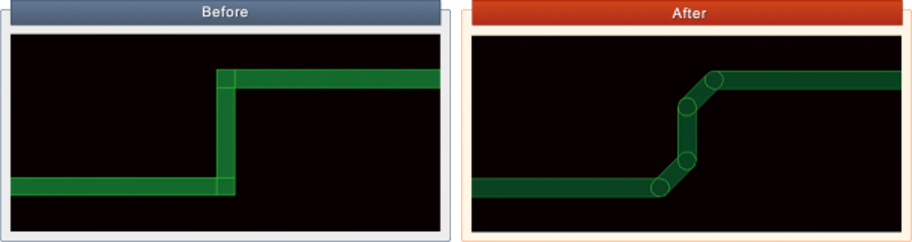

ポイント④:直角配線をせず、スムーズな伝達経路を確保する

直角配線の場合、特性インピーダンスが局所的に変化し、

反射ノイズが発生します。

差動信号の場合、反射ノイズの発生の他、

位相ズレが生じ、イミュニティ対策への影響が顕著に現れます。

したがって、直角配線はせず、配線は下記のように45°もしくは

曲線で設計し、スムーズな伝達経路を確保することが必要です。

図2.45°配線の例

ノイズに強い基板は、アート電子までお任せください!

アート電子では、お客様のスペックに合わせた

最適な基板仕様選定と回路設計・パターン設計を、

プリント基板に精通した当社エンジニアがサポートしています。

また、当社では、特にノイズに強い基板を得意としています。

実績とノウハウをもとにした、より品質の高い製品を実現するための

ご提案も行っており、構想・仕様さえお聞かせ頂ければ

設計・調達業務・シミュレーションなど全てお任せ頂くことも可能です。

イミュニティを抑えたい、そんなお悩みをお持ちの方は、

お気軽にアート電子にご相談ください。

プリント基板のアート電子株式会社

〒433-8104 静岡県浜松市中央区東三方町23-5 アートテクノ会館

プリント基板のアート電子株式会社

〒433-8104 静岡県浜松市中央区東三方町23-5 アートテクノ会館